茨城県立高萩高等学校 フレックススクール開設!(since 2018)

伸ばそう,みんなの良いところ! 愛そう,わたしの良いところ!

澄み渡る冬空の下、グラウンドを歩きました。太平洋が遠くまで見渡せ、海の青と空の青が深く鮮やかです。早咲きの梅が開花していました。ユズもたわわに実を付けています。植物の生命力と高萩高校の歴史を感じたひとときとなりました。

1月は冷え込みが厳しく寒い日が続いています。生徒は寒さに負けず、やるべきことに取り組んでいます。梅の木を剪定した枝をウッドチッパー(木材粉砕機)にかけて細かなチップ状にし、ジャガイモ畑の肥料にします。チップの山の中にたくさんのカブトムシの幼虫!生徒はびっくり、もちろんちゃんと元に戻してあげました。また、ホウレンソウ畑の除草や、ユズの収穫をしました。空気は冷たいけれど、太陽の日差しに光の春を感じるグラウンド奥の畑です。

長寿命化工事のため特別棟の教室へ移動していた3年次生が、元の教室に戻ってきました。教室の照明がLEDになり、換気扇も新しくなりました。高校最後の定期考査を、自分たちの教室で受けられます。3年次生の次は、1年次生が特別棟へ移動しました。生徒の安全に配慮しつつ、長寿命化工事が進められています。

3・4年次生が、スーツの着こなし講座を実施しました。社会人になる前に、スーツの着こなしや服装に関するマナーを学んでほしいと、PTAが主催したものです。説明を聞く生徒の表情も、モデルになった生徒の立ち姿も凜々しかったです。卒業年次生には、高校生としての残りの時間を大切に過ごしてほしいと思います。

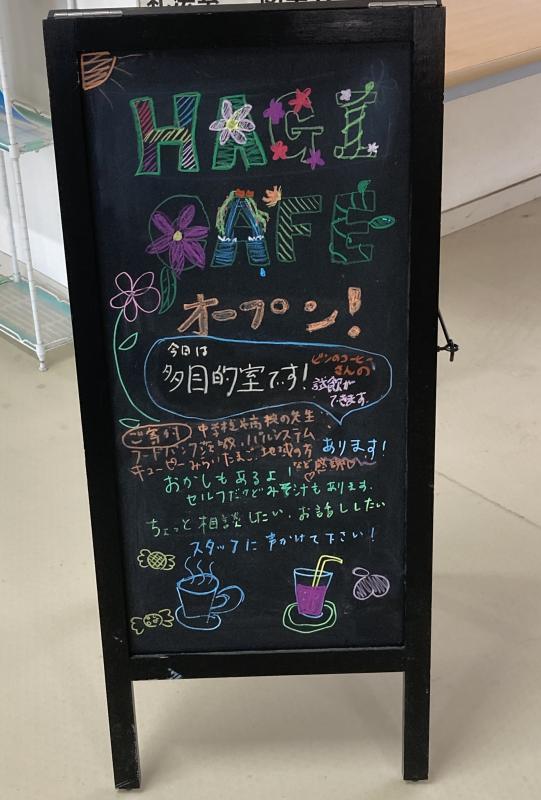

冬季休業が明けて最初の萩かふぇが開催されました。温かい飲み物とお菓子をいただきながら、生徒はゆったりほっこり過ごしています。私もコーヒーをいただき、身体の芯から温まりました。卒業年次生は最後の萩かふぇです。いつも生徒を温かく見守ってくださるスタッフの皆様、ありがとうございます。

1年次生が、今年度最後となる5回目のSGEプログラムに参加しました。「他者に関心を持つ」というテーマで、普段あまり関わりのない先生に質問するというエクササイズです。私も参加しました。緊張するけれど質問することで新しい気付きが始まる、相手のペースを大切にしてやってみようと、説明を受けてスタートしました。どのグループも和やかに会話が進み、楽しい笑い声も聞こえてきました。最後に茨城キリスト教大学の先生の言葉を紹介します。「工事で剥き出しになった天井を見ると、中の配管が見えますが、人の心をはがして見ることはできません。でも、声をかけて聞くことで相手の理解が始まるし、自分もわかってもらえます。」1年間ご指導いただきまして、ありがとうございました。~校舎の長寿命化工事が続いています。~

3・4年次生が消費者教育講話を実施しました。一般社団法人茨城県損害保険代理業協会の講師の方には、「車社会」に出る高校生の君たちへというテーマで、また、高萩市消費生活センターの講師の方には、「自立」した消費者を目指して~消費者被害の防止のために気をつけること~というテーマでご講演いただきました。やがて社会へ巣立つ生徒にとって、社会生活における様々なトラブルや対処法について考える機会となりました。

3年次生が、高校生活最後の調理実習でパンケーキを作りました。鮮やかなデコレーションに目が奪われ、一口、優しい甘さと美味しさに体中で幸せを感じました。ご馳走さまでした。卒業年次生は来週から定期考査です。最後の授業になる科目が続きます。

2年次生が救急救命講習を実施し、適切な応急手当について学びました。日本赤十字社茨城県支部の講師の方がオンラインで基礎知識について講義をしてくださいました。続いて、一人ひとりがAEDの使用と心肺蘇生法に取り組みました。「実際にできるか不安はあるけど、学べて良かった。」命の大切さに向き合う、貴重な時間となりました。

1・2年次の選択授業に「韓国の言語と文化」があり、生徒は社会人講師の先生と楽しく会話を学んでいます。今日は、先生の紹介で韓国からやってきた高校生と一緒に授業を受けました。自己紹介や質問コーナーなど、最初は緊張していた生徒も次第に打ち解けて、韓国の高校生活について知ることができました。来校の記念にと、職員へ手作りの栞をいただいて感激しました。カムサハムニダ、ありがとうございました。

学校敷地内を歩くと、冬空に冬芽が映えていました。寒さに耐えつつ着実に春の準備を進めている姿に、しばし見入ってしまいました。また、職員室前の掲示板に、今年の干支を見つけました。冬季休業明けの生徒を迎える準備が進んでいます。本年も高萩高校は「伸ばそう、みんなの良いところ!愛そう、わたしの良いところ!」を掲げ、生徒の成長を支えてまいります。どうぞよろしくお願いします。

12月になり寒い日も増えてきましたが、生徒は元気に農業の授業に取り組んでいます。ホウレンソウが発芽し、ブロッコリーも大きくなりました。また、梅の木の枝を剪定ばさみを使って剪定しました。切り落とした枝は、ウッドチッパー(木材粉砕機)にかけて細かなチップ状にし、畑に肥料として混ぜ循環型農業を目指します。そして春の準備です。弘済会茨城支部の「花いっぱい助成」でいただいたチューリップの球根を花壇に植えました。生徒は花が咲いたときをイメージして、植える間隔を考えました。春にどんなチューリップと出会えるか、楽しみです。

冬季休業入り集会は、寒さと感染症対策を踏まえて会議室から各教室へオンラインで配信しました。生徒会役員の任命式では、呼名の返事がとても堂々としていて頼もしく感じました。続いて行った表彰伝達式で表彰された生徒を紹介します。令和7年度茨城県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会LuckyFM茨城放送社長賞、令和7年度茨城県高等学校定時制通信制秋季体育大会ソフトテニス男子第1位、第2位、ソフトテニス女子第1位、卓球女子シングルス第1位、第2位、第3位、バドミントン男子ダブルス第2位、令和7年度茨城県高等学校総合文化祭美術展覧会写真の部優秀賞1名、優秀8名、絵画の部優秀1名、全国高校生花いけバトル茨城大会2025準優勝、第10回女子高生STEAMコンテスト「パスタブリッジ」第1位、第19回萩苑祭クラス企画優秀賞です。夏季休業明けから4ヶ月、生徒の活躍した姿が走馬灯のように駆け巡りました。一人ひとりの生徒が取り組んだ経験を糧にして、新しい年を迎えてほしいと思います。

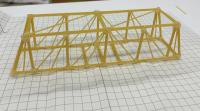

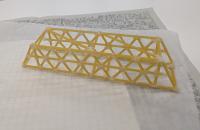

第10回女子高生STEAMコンテストが水戸二高で開催され、本校からは2チーム4名が出場しました。競技内容はパスタブリッジです。4kgの荷重に耐えられたブリッジの重量(軽さ)を強度点、ブリッジの美しさを芸術点として、その合計で競います。4kgのおもりを吊り下げて手をそおーっと離すと、耐えた!拍手がわきました。結果は、2年次のチームが水戸二高と同点優勝となりました。昨年度に続いての2連覇に、生徒も応援にかけつけた先生方も最高の笑顔でした。大会関係の皆様、ありがとうございました。

校舎内の長寿命化工事は階ごとに進められています。天井がむき出しになり、廊下や壁がブルーシートで養生されている箇所も増えてきました。校舎内を気をつけながら歩くと、華やかな装飾を見つけてほっこりしました。

部活動の日は、生徒が事前に希望する部活動に申込んで参加するもので、年間5回実施しています。生徒は毎回異なる部活動に参加することもできます。それぞれの活動場所で、生徒は元気に取り組んでいました。

3年次生が家庭科の授業で作ったロールケーキを届けてくれました。上手にカットされている断面を見て感動、一口頬張ると優しい甘さとイチゴの酸味がじんわりと身体に染み渡り、幸せな気持ちに包まれました。ご馳走さまでした!

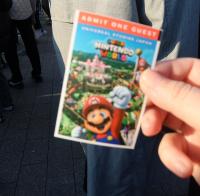

2年次生と一緒に、2泊3日で関西方面の修学旅行へ行ってきました。茨城空港から1時間ほどで神戸空港へ到着すると、「人と未来防災センター」を見学し、阪神淡路大震災について学びました。2日目はUSJを満喫し、夕食会場からは大阪の夜景を見渡すことができました。3日目は清水寺を散策し、京都駅から新幹線と特急で高萩駅に帰ってきました。生徒の笑顔と成長を随所に感じた修学旅行、支えていただいた皆様に感謝申し上げます。

3年次の進学重視型クラスの生徒が、公共の授業で令和7年第4回高萩市議会定例会を傍聴しました。生徒は傍聴席に座ると、実際に議事が進行していく様子を緊張した面持ちで見入っていました。地方自治の仕組みを学び、地域の課題や将来についてより深く考えるきっかけとなりました。生徒の傍聴をご快諾いただきました市議会の皆様、ありがとうございました。

1年次生が外部講師による進路ガイダンスを実施しました。12月の保護者面談で来年度の履修について話し合うので、具体的な進路を考えておくことは大切です。講師の方は、視野を広げること、失敗を恐れないこと、働くことの意味について、わかりやすく説明してくださいました。1年次生の真剣な眼差しに、入学してからの成長を感じます。

3年次生が家庭科の調理実習でおせち料理について学び、ぶりの照り焼きと紅白なますを作りました。用いたダイコンは、農業の授業で収穫したもので、とてもみずみずしく新鮮なダイコンです。ふっくらしたぶりと、しゃきしゃきしてちょうどいい酸味のなますがとても美味しかったです。ご馳走さまでした。

高萩認定こども園の5歳児のみなさんが来校し、農業クラブの生徒と一緒にダイコンとハクサイの収穫を行いました。大きなダイコンが土から顔を出すと、園児の歓声が響きわたりました。また、園児は収穫するハクサイを「これ!」と教えてくれ、生徒が外側の葉をむいて根本を刈り取りました。ダイコンやハクサイを抱えて仲良く歩く園児と生徒の後ろ姿が、とても愛おしく目に焼き付いています。高萩認定こども園の皆様、1年を通して交流させていただきまして、ありがとうございました。

萩苑祭が終わった後、長寿命化工事が本格化しています。本館は北面も足場が組まれました。4階の西側にある4つの教室は、特別棟へ引っ越しました。男子は特別棟のトイレを使用します。応接室の工事は終了しLEDの明るい電灯に変わりました。工事の進捗と生徒の動線等、安全に配慮してまいります。

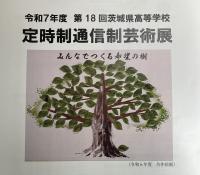

第18回茨城県高等学校定時制通信制芸術展が、日立シビックセンターで開催されました。入り口で迎えてくれた「みんなでつくる希望の樹」は、来場された方が葉っぱにメッセージを書いて貼っていくものです。本校からは21名の生徒の作品(絵画、写真、書道、折り紙)が出展されました。作品に込められた思いを感じていると、一人ひとりの生徒の顔が浮かんできて、心がとても温かくなりました。

生徒は初めて手にする立鎌を上手に使い、ダイコン畑の除草作業をしました。そして、6月に苗植えしたサツマイモ、9月に種まきしたダイコンとハクサイの収穫をしました。一つとして同じ大きさ、形のものはありません。生徒は収穫する感動を存分に味わっていました。また、ホウレンソウを5cm間隔で2粒蒔きしました。野菜栽培に適したカレンダーを、季節の変化とともに身体全体で学んでいます。

高萩市選挙管理委員会より、投票箱、投票箱台、投票記載台、投票用紙交付機をお借りして、生徒会役員選挙を実施しました。立候補者の演説は、挨拶も爽やかで自分の意見を堂々とわかりやすく伝えていて素晴らしかったです。選挙管理委員の生徒は、投票箱が空であることを確認し、投票用紙の交付や立会人としての役割を担いました。体育館は凜とした空気に包まれ、全校生徒の投票がスムーズに進行しました。貴重な投票機材を貸して下さった高萩市選挙管理委員会の皆様、ありがとうございました。

茨城県メデイア指導教員の方を講師にお招きして、「高校生のSNSリスクと対策」というテーマでネット講話を実施しました。生徒は、たくさんのスライドや動画の説明を真剣に聞いていました。生徒の感想を紹介します。「インターネットの記録性、公開性、公共性、信憑性がよくわかった」、「自分の発信、行動には責任を持たなければならない。」、「便利だからこそ使い方が大切と、身が引き締まる思いがした。」一人ひとりの生徒が、SNSとの関わり方を見つめ直す機会となりました。

第44回高萩市産業祭が、高萩市役所駐車場、高萩市民体育館、常陸農業協同組合駐車場等で開催されました。本校からは9名の生徒がボランテイアとして参加しました。会場は大勢の人で賑わい、テント前には長い行列ができていました。生徒は子ども向け体験コーナーのサポートや会場のゴミ拾い等、それぞれが役割を果たしました。爽やかな秋空の下、生徒の笑顔も輝いていました。

今年度2回目の学校説明会を実施しました。前日には、写真部の生徒が学校生活の様子が伝わるように、行事写真を展示してくれました。全体会では、フレックススクールについて生徒会役員が作成した動画を視聴した後、各部長が具体的なことについて説明しました。その後、希望された方に個別相談を実施しました。参加いただいた皆様、ありがとうございました。

茨城県民の日に、主体的に学校づくりに参画することを通じて、生徒の主権者意識を育んでいこうと、令和7年度県北高校生サミットが日立市役所の議場で開催されました。本校からは生徒会役員3名が参加しました。初めは緊張していた生徒も、ワークショップで他校生と各校の課題等について話し合うなかで、次第に打ち解けていきました。そして、「今日の意見交換で気付いたことを、自分の学校で活かしていきたい。」と、堂々と発表することができました。

2年次の公共の授業を紹介します。教員が事件概要を説明した後、検察官、弁護士、裁判官の3つのグループに分かれました。各班ごとに多様な意見を出し合いながら方針を決め、模擬裁判に臨みました。「緊張した。」「難しかったけど、裁判の仕組みがわかった。」と生徒が感想を寄せてくれました。

JR高萩駅前でさわやかマナーアップキャンペーンが行われ、生徒会役員3名、PTA3名、教員3名とともに参加してきました。高萩市の大部市長様をはじめ地域のみなさまと一緒に、通勤や通学で駅を利用する方々に、「おはようございます。行ってらっしゃい。」と声をかけました。あいさつから一日が始まり、とても清々しい気持ちになりました。

高萩認定こども園の5歳児のみなさんが来校し、農業クラブの生徒と一緒にサツマイモの収穫を行いました。6月に一緒に苗を植えたので、挨拶の後すぐに打ち解けて楽しく収穫をすることができました。ずんぐり大きいサツマイモ、曲がった小さいサツマイモ、細長いサツマイモ、同じ形のサツマイモはありません。土から顔を出したサツマイモに、畑のあちこちから歓声が上がりました。園児と高校生の賑やかな声が、秋空に吸い込まれていきました。

10月になりやっと秋らしくなった畑で、生徒は農業の授業に取り組んでいます。9月に2粒蒔きしたダイコンが発芽し、ある程度成長したので間引きをしました。また、6月に苗を植えたサツマイモが大きく実り、収穫をしました。サツマイモは1ヶ月程常温で保存します。生徒は、様々な形のサツマイモをじっと見つめて観察していました。収穫の喜び、自然の奥深さを感じる農業の授業です。

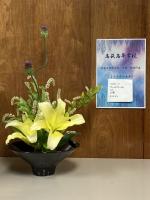

制限時間5分で即興で花をいける「花いけバトル茨城大会」が、ザ・ヒロサワ・シテイ会館で開催されました。10校30チームが出場し、本校から4チーム8名の生徒が出場しました。そして、チーム名「藤咲」が流木を巧みに用いた作品で準優勝、観客席からはチームワークの良さと素直な受け答えに温かい拍手が送られました。大きな舞台で力を出し切った生徒達、生徒の笑顔はどんな花よりも輝いていました。応援してくださった皆様、ありがとうございました。

昨晩の雨が上がり、青空の下で一般公開を迎えることができました。クラス企画は、様々なアトラクションや迷路など装飾やゲームのルールに工夫が凝らされていました。会議室には写真・折り紙・陶芸等の作品が展示されていて、来場者が足を止め作品に見入っていました。体育館では有志企画の発表が行われ、パワフルなパフォーマンスで盛り上がっていました。PTAの方々が開店したハワイアンセルフカフェは、憩いの場として大繁盛でした。生徒の笑顔にたくさん出会い、生徒の成長を感じられた2日間でした。たくさんの方にご来場いただきまして、ありがとうございました。

萩苑祭の第1日は校内発表です。体育館に全校生徒が集まり、開会式に続いて生徒会企画のクイズダービーがクラス対抗で行われました。生徒会役員が主体となって準備や進行を担い、一問終わるごとに歓声が上がりました。続いて行われた有志発表をプログラム順に紹介します。ラップ、ダンス、ルービックキューブの早業、漫才、ギター弾き語り、生徒や先生のバンドです。次々に繰り出されるパフォーマンスに、生徒も先生も一体となって盛り上がりました。

第19回萩苑祭の準備が始まりました。昇降口にあるホワイトボードには、カウントダウンが表示されています。今回のテーマは「わちゃわちゃ~十人十色で彩れ高萩~」です。コロナ禍を経て、6年ぶりの一般公開になります。一人ひとりの生徒が創造する鮮やかな彩りが、楽しみです。

今回のSGEプログラムには、サポートスタッフとして、茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科の学生が参加しました。生徒がグループ毎に座ったところへ、大学生が加わりました。初対面の大学生に対してどんな言葉かけがいいのか、生徒は緊張しながら会話を進めました。問いかけに丁寧に答えてくれる大学生との会話を通して、生徒は他者を思いやるコミュニケーションの大切さを実感していました。

1年次生が、高萩駅から30分ほどバスに乗り、大和の森高萩スカウトフィールドへ行きました。雨上がりの爽やかな森の空気の中で、自然体験活動や豚汁作りをしました。6名のボースカウト連盟の方が活動をサポートしてくださったので、初めて同じグループになったメンバーともすぐに打ち解けました。本行事は、茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクト事業の一環です。「楽しかった。」「豚汁が美味しかった。」生徒の笑顔が秋空に映えていました。

2年次生が、茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクト事業として、企業・大学バス見学会を実施しました。地元企業の「株式会社シンニッタン高萩工場」と「株式会社ナジコ製作所」を訪問し、広い工場内の様々な設備の迫力に圧倒されました。また、茨城キリスト教大学では大学での学びに触れ、八文字学園では7分野に分かれて見学と体験をしました。見学した内容を振り返り、進路実現に向けて活かしてほしいと思います。

2年次生1名が、第76回日本学校農業クラブ全国大会西関東大会の鑑定競技会(造園)に出場するにあたり、同窓会から激励金をいただきました。同窓会長様がご多用のため、私から授与しました。「全力を尽くします。」と話す生徒の表情には、やる気が漲っていました。同窓会の皆様におかれましては、日頃より生徒の活動をご支援いただき、ありがとうございます。

高萩警察署生活安全課から講師の先生をお招きして、薬物乱用防止教室を実施しました。生徒は講演を真剣に聞き、ワークシートにメモを取っていました。生徒の感想を紹介します。「きっぱり断る、その場から離れる、警察などに相談するのが大切とわかった。」「一人で悩まない。」「薬物ダメ、ゼッタイ。」等です。ご講演いただきまして、ありがとうございました。

定通秋季体育大会が水戸南高校で開催されました。本校は、卓球、ソフトテニス、バドミントンに出場しました。結果を紹介します。卓球女子個人戦:1位・2位・3位、バドミントン男子ダブルス:2位、ソフトテニス男子:1位・2位です。どの会場も熱戦が繰り広げられ、応援にかけつけたクラスメイトが熱い声援を送っていました。高校生として最後の大会に臨み力を出し切った勇姿に感動しました。「応援ありがとうございます。」生徒の笑顔が素敵です。

放課後、生徒とPTAの懇談会として、ストレッチ教室を開催しました。リズムエクササイズの先生の張りのある声が、テンポ良く体育館に響きわたりました。懸命に身体を動かすとじんわりと汗をかき、少しずつ身体がほぐれて心身ともにリラックスした時間を共有できました。その後のPTA評議員会では、前期のPTA行事報告や、後期の予定、学校の概況等について議事を進めました。PTA行事にご協力いただき、ありがとうございます。

行政や地域、学校と家庭が連携して防災力の強化を図る目的で、学校防災連絡会議を開催しました。高萩市市民生活部危機対策課から、災害時の避難や避難所運営の流れについて細部にわたってご助言いただき、大変参考になりました。また、PTA役員の方々からも具体的な質問が寄せられ、学校の防災体制について再確認することができました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

火災発生を想定した避難訓練を実施しました。校内緊急放送が流れると、生徒は速やかにグラウンドへ避難しました。そして、高萩消防署の方にご指導いただき、代表生徒6名が消火訓練をしました。大きな炎が無事に消火されると、見守っていた全校生徒が、温かい拍手を送りました。やわらかい秋の陽が、グラウンドに降り注いでいます。

高萩市市民生活部危機対策課から講師をお招きし、防災講話を実施しました。たくさんのスライドや動画を用いて説明してくださり、災害のリスクや迅速に避難することの大切さを学ぶことができました。続いて、避難所生活で用いるシェルターテントを広げ、段ボールベッドを立体パズルの要領で組み立てました。できあがったベッドに寝ると、「結構堅くて丈夫だ。」と生徒の声が聞こえてきました。最後に、避難所生活に必要なことについて話し合い、班ごとに発表しました。防災について自分事として学んだ貴重な機会となりました。危機対策課のみなさま、ありがとうございました。

茨城県立学校施設の長寿命化計画に基づいて、高萩高校本館棟長寿命化改修工事が始まりました。学校の行事予定と調整を図り、生徒の安全に配慮してまいります。

正門の脇に植えられている木々のなかに、キンモクセイが5本あります。生徒の登校を昇降口で迎える先生方に、キンモクセイの香りが届く季節になりました。秋が深まっています。

全国高校生花いけバトル2025茨城大会が、11月3日にザ・ヒロサワ・シテイ会館で開催されます。参加予定の生徒達が、熱心に練習に打ち込んでいます。練習で制作した作品が事務室脇に展示されています。流木や竹が奥行きを広げ、花々の生命力をより一層際立たせている素敵な作品です。

令和7年10月2日に、市民ホールくきざきで茨城県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会が開催されました。本校からは2年次生が出場し、気持ちを込めた発表で「LuckyFM茨城放送社長賞」を受賞しました。高校生になり自分の世界を広げ、将来への思いを堂々と発表する姿に、会場で見守った先生方とともに惜しみない拍手を送りました。本校の体育館で練習した際には、昨年出場した3年次生が応援にかけつけてくれるなど、バトンが引き継がれています。

令和7年度後期始業式は、会議室からオンラインで各教室へ配信しました。背景のポスターは美術の先生が作成したもので、はぎひめのキャラクターが描かれています。表彰伝達式では、全国高等学校定時制通信制体育大会第58回ソフトテニス大会女子団体5位入賞と、漢字検定取得者を表彰しました。また、後期ホームルーム役員任命式では代表生徒へ任命状を渡しました。後期は文化祭や修学旅行など大きな行事があります。高校生活の一日一日を大切に積み重ねていきましょう。

9月は厳しい残暑が続きましたが、生徒は農業の授業に元気に取り組みました。ハクサイの苗は、50cmの間隔を物差しで確かめながら定植しました。ダイコンの種は、30cmの間隔で丁寧に蒔きました。11月頃からの収穫が楽しみです。また、マリーゴールドの花が咲き続けるように、花がら摘みをしました。夏から秋への季節の変化を、空・土・空気を通して体全体で感じる農業の授業です。咲き誇るマリーゴールドに、花がら摘みをしていた生徒の姿が重なります。

高萩市の秋の全国交通安全運動キャンペーンが、安良川南交差点で行われ、生徒会役員の生徒2名と参加しました。生徒は赤信号で停車した車に、「こんにちは、安全運転でお願いします。」と声をかけ、交通安全啓発品を手渡ししました。警察や地域の方々と一緒に活動させていただいた貴重な機会となりました。

朝の校舎内を歩くと、空気が夏から秋へと入れ替わったと感じます。校舎内のあちこちに、職員手作りのヒガンバナが飾られていて、教室や廊下の窓が換気のために開いていました。生徒の登校を迎える先生方の思いを、爽やかな風とともに感じ取ることができた朝です。

1年次の第3回SGEプログラムが、「自分の好きなことを話そう」というテーマで行われました。生徒は、食べ物や動物、YouTube等の自分の好きなことを紹介し質問を受けました。初めは遠慮がちな生徒も、好きなことが共通していたり、知らないことに興味を持てたりして和やかな雰囲気になりました。講師の先生からは、「人との関わりに悩む年頃だけれど自信をもって大丈夫、聞くときには、相づちや表情などの非言語コミュニケーションも大切に。」とアドバイスがありました。夏季休業明けの生徒にとって、言葉かけの大切さを学び他者理解を深める機会となりました。

生徒と地理歴史科の教員が、高萩市歴史民俗資料館へ見学に行きました。事前学習の後、館長さんが展示物の説明をして案内してくださいました。「長久保赤水の地図は、折り畳んで携帯していたから折り目が残っている。」という説明に、生徒は食い入るように地図を見ていました。生徒から館長さんへ発掘調査や文化財の修復について質問すると、具体例を交えて丁寧に答えてくださいました。たくさんの資料と対話し歴史を学んだ夏の一日となりました。高萩歴史民俗資料館のみなさまに、厚く御礼申し上げます。

令和7年度全国高等学校定時制通信制体育大会 第60回陸上競技大会が、駒沢オリンピック公園総合運動場の陸上競技場で開催されました。本校からは3名の選手が、200m、800m、1500m、走り幅跳びに出場しました。暑さの中、大きな舞台で全力を出し切った生徒の勇姿は素晴らしかったです。生徒の活動を支えてくださった皆様に感謝申し上げます。

夏空の下、花壇やプランターのマリーゴールドが元気いっぱいに咲き誇っています。自転車置き場の脇には、生徒が「萩」と「高」の字になるように定植しました。校舎の3階から見下ろすと、「萩高」と読み取れます!水やりや花摘みを欠かさない職員の手が、鮮やかなマリーゴールドの開花を支えています。

前日の津波警報が解除されJRの運行も再開したので、予定通り学校説明会を実施することができました。暑さ対策のため、学校概要説明は各教室へオンラインで配信しました。行事等の説明動画は、生徒会役員がナレーションを担当しました。続いて、体験授業と個別相談を行いました。体験授業の講座は、「ことばの面白さにふれよう~かたなーしに挑戦~」、「比べてみよう今の地図と江戸時代の地図」、「計算力をきたえよう」、「光のマジック万華鏡を作ろう!」、「英語を楽しもう」、「マドレーヌを作ろう」、「缶バッジを作ろう」、「プログラミングを楽しもう」「アジサイのさし木」「ダンスを楽しもう」です。最初は緊張していた中学生も、次第に打ち解けて先生方とコミュニケーションをとっていました。学校説明会に参加された皆様が、高萩高校をより身近に感じていただければ幸いです。

2年次生は夏季休業中にインターンシップを実施しました。まず、7月18日の事前指導で、外部講師の方からインターンシップに臨む姿勢や社会人としてのマナーを実演を交えて学びました。そして、7月23日から7月30日の間に、生徒は希望した事業所(販売、保育園、福祉施設、自動車関連、製造業、ホテル等)のインターンシップに参加しました。生徒は、「会社の方が優しく教えてくれた。」「社員食堂を利用させてもらった。」「働くことの具体的なイメージを持てた。」と嬉しそうに報告してくれました。ご多用の中、生徒をご指導くださった皆様に、深く感謝申し上げます。

夏季休業に入った最初の土曜日に高萩まつりが開催され、生徒と一緒にゴミ拾いのボランテイアに参加しました。高萩駅西口前から出発し、道路に落ちているゴミを拾いながら会場を歩きました。厳しい暑さでしたが、高萩市からいただいた冷却用ネックタオルがとてもひんやりして心地良かったです。生徒の活動の様子を、夏空と長久保赤水の像が見守ってくれました。

暑さ対策のため、集会は会議室からオンラインで各教室へ配信しました。初めに、茨城県定時制通信制体育大会で活躍した陸上部、卓球部、ソフトテニス部、バドミントン部、バスケットボール部の表彰伝達式を行いました。続いて、全国定時制通信制体育大会の壮行会では、生徒会長が出場する陸上部、卓球部、ソフトテニス部へ温かい言葉で激励しました。顧問が大会概要について説明し、部員からは全国大会に臨む決意が述べられました。教室からの拍手が会議室の生徒にも伝わったと思います。休業入り集会では、校長、生徒支援部長、進路指導部長から、夏季休業の過ごし方等についてメッセージを届けました。

7月は暑いが続きましたが、生徒は元気に農業の授業に取り組んでいました。アジサイの挿し木では、丁寧に枝を切り発根させました。また、種子から育てたマリーゴールドの苗をポットから出し、根を傷つけないように注意しながらプランターへ植えてたっぷりと水やりをしました。マリーゴールドのプランターは、フラワープロジェクトとして地域へ毎年届けています。そして、畑の除草や肥料の施肥をして、秋作の準備も進めました。農業実習室では、農業クラブの鑑定競技会の問題に挑戦しました。「初めての体験」が続く農業の授業を通して、生徒は自然と向き合っています。

1年次午後部の生徒は、選択科目の「折り紙」の授業で複雑な作品に取り組んでいます。「三十面体」は中に鈴が入っていて、コロンコロンと澄んだ音にびっくり、頂点をつまむと新たに展開して違う模様が現れて、またびっくりしました。「衣笠草」は、花びらの1枚1枚がとても美しくて華やかです。折り紙がつくる立体の広がりと可能性に感動です。

同窓会から、全国定時制通信制体育大会へ出場する陸上部、ソフトテニス部、卓球部へ激励金をいただきました。同窓会長様が所用のため、私から代表生徒へ贈呈しました。出場する生徒の皆さんは、高萩高校の創立98年の伝統を受け継ぎ、同窓会の皆様からの励ましを力に変え、全国大会で存分に力を発揮してきてください。同窓会の皆様におかれましては、日頃より生徒の活動にご支援を賜り、深く感謝申し上げます。

7月の萩かふぇがオープンしました。暑さ対策のため、昇降口前の談話室ではなく、特別棟の多目的室で行われました。生徒達はテーブルを囲み、おしゃべりやボードゲームなどで、ゆったりとした時間を過ごしています。1年次生も4月から4回目となり、スタッフの方々とすっかり打ち解けて、リラックスした様子です。生徒達を温かく見守ってくださるボランテイアの皆様、いつもありがとうございます。

1年次生の選択授業「日本の伝統文化」の華道は、本日で最後です。作品を届けてくれた生徒が、ミリオンバンブー、ヒマワリ、モンステラの名前を教えてくれました。華道の授業がとても楽しかったこと、高校生活に慣れてあっという間に夏休みになること等、ヒマワリのように明るい笑顔で話してくれました。

2年次生が音楽の授業でヴァイオリンに取り組んでいます。弓の持ち方、ヴァイオリンの持ち方等を基礎から学び、先生のピアノ伴奏でカノンを練習していました。ヴァイオリンに触れて、音色の美しさや奥深さを感じている生徒達です。

定時制通信制体育大会の軟式野球北関東大会が鹿島灘高校のグラウンドで行われ、本校は鹿島灘高校と合同チームを編成して出場しました。試合開始前、今春異動された先生の姿を見つけた生徒の表情には、嬉しさと頑張るぞという思いが溢れていました。群馬県代表と対戦し、粘り強く戦いましたが惜敗しました。暑い中、大会運営を支えてくださった皆様、応援にかけつけてくださった皆様、ありがとうございました。

茨城県立高校のチャレンジプロジェクト事業の一環(フラワープロジェクト)として、農業の授業で育てたアフリカンマリーゴルドを、高萩市内の施設へ届けました。農業クラブ役員の2年次生4名は、高萩市役所、JR高萩駅、高萩警察署へ届けました。また、1年次生は、それぞれの母校の高萩市内の小中学校へ届けました。マリーゴールドを介した交流を通して、生徒は地域貢献について学んでいます。

農業クラブの2年次生12名が、農業の授業で育てたマリーゴールドを「たかはぎ認定こども園」へ届け、園児と一緒に定植を行いました。生徒は園児に自己紹介をしてから、手を繋いで花壇へ移動しました。ポットから苗を出し根をほどいてから、深く掘った穴に定植しました。園児の素朴な問いかけに一生懸命答える生徒、ポットから苗を出しやすいように手を添えて手伝う生徒など、生徒の優しい一面をたくさん見ることができました。暑い中、交流の機会を提供してくださったたかはぎ認定こども園の皆様、ありがとうございました。

高萩市の海岸は、青い海と白い砂浜が魅力です。海開きを迎える前の海岸清掃に、ボランテイアとして27名の生徒が市民の皆さんと一緒に参加しました。曇り空の下、ゴミを拾いながら1時間ほど海岸を歩くと、じんわり汗をかきました。波の音と潮の香りに包まれて一心にゴミを拾う生徒達、高萩海岸に爽やかな風が吹き抜けました。また、昨年の海岸清掃の様子が、「市報たかはぎ7月号」に紹介されました。

令和7年7月1日に第2回定期考査が終了し、生徒は元気に滝坂を上って登校しています。折り紙の七夕作品と、華道の作品を紹介します。1年次生は入学して4ヶ月、自分のペースを大切にしながら、クラスメイトと共に学び合い、一日一日を積み重ねています。

1年次の選択授業に「リズムエクササイズ」があります。ダンスを専門とする外部講師の先生が、生徒の心と体をほぐして自己表現の豊かさを教えてくださいます。授業が始まって3ヶ月、生徒はリズムに乗った全身運動を通して、他者との関わりを広げ、心を解き放って体を動かしています。

花壇の片付けを行い、チューリップの球根を掘り出しました。球根は、紅葉が見頃になる11月に植える予定です。そして、新ジャガイモの収穫では、一つとして同じ形のジャガイモはなく、個性的な形が現れるたびに、生徒からは驚きの声が上がりました。6月の梅仕事では、一つひとつ丁寧に梅の実を収穫し、きれいに拭いてから、15%の塩につけて梅干し作りをしました。また、マルチを張った畑では、サツマイモの苗を植えました。季節に合わせて栽培する作物について体全体で学んでいる生徒達を、広い青空が見守ってくれています。

6月は華道の授業を4回実施しました。生徒は先生の説明を集中して聞いていました。そして、自分の創造力を大切に花と向き合い、作品を仕上げていました。一人ひとりの作品は十人十色、個性が溢れています。

カラフルなクラスTシャツを着た生徒が体育館に集合し、スポーツデイが行われました 午前中はバドミントンと卓球、バレー、オセロが行われ、生徒は必ず1種目にエントリーして試合に臨みました。午後は年次対抗のバレーボール総当たり戦、コートもギャラリーも一体となって、白熱したラリーに体育館は歓声に包まれました。試合後の礼(握手)や応援の声かけ等、随所にスポーツマンシップが感じられました。生徒が主体となって運営を行い、準備や片付けもスムーズにできて、高萩高生の力が発揮されたスポーツデイでした。

日本の伝統文化(華道)の作品を紹介します。梅雨入りして曇り空が続いています。オレンジや黄色などの鮮やかな色合いの作品を見ると、気持ちがぱっと明るくなります。1年次生は、華道の授業を通して季節の変化を感じ取り、花を大切にする心を養っています。届けてくれた2日後に、スカシユリが咲きました。

1年次生を対象に、高萩市健康づくり課から講師の先生をお招きして、性教育講話を実施しました。命の大切さ、思春期の心と体の変化、性感染症予防等についての説明や、妊婦体験がありました。生徒の感想を紹介します。「妊婦さんのお腹(約8kg)が重かった。」「命の誕生に感動した。」「命の大切さや有り難さがよく分かった。」ご多用の中、ご講演いただきまして、ありがとうございました。

たかはぎ認定こども園のみなさんが、高萩市のバスに乗って来校しました。2年次生が、駐車場からグラウンド奥の畑まで園児を案内し、サツマイモ苗の定植とジャガイモの収穫を一緒に行いました。青空の下、生徒は園児に優しく声をかけ、作業の手順を教えました。園児の喜ぶ声に生徒も笑顔です。農業の授業を通して、地域との交流を続けています。

6月7日に鹿島灘高校のグラウンドで、定通体育大会軟式野球大会が行われました。本校からは5名が、合同チームを編成して出場しました。好守と好打がかみ合い勝利を収め、7月に行われる北関東大会に駒を進めます。6月8日には、水戸南高校で卓球、バドミントン、ソフトテニス、水城高校でバスケットボールの大会が行われました。各試合会場では熱戦が繰り広げられ、一球(羽)の行方に歓声が沸き、生徒の勇姿に目が釘付けになりました。卓球とソフトテニスが全国大会に出場します。大会運営を支えてくださった皆様、熱い声援を送ってくださった皆様、ありがとうございました。

1年次生の第2回SGEプログラム授業が行われました。前回はクラス毎でしたが、今回は2クラスずつ会議室に集合し、さいころトーキングのエクササイズをしました。お題は、「好きな料理とその理由」、「わたしの推しの〇〇」等々、自然と会話が弾み、自己を見つめ他者を知る機会となりました。高校生活が3ヶ月目に入った1年次生、一人ひとりが日々の授業に意欲的に取り組んでいます。

2年次が進路ガイダンスを行いました。進路希望(大学・短大・専門学校・就職)に応じて、各会場に分かれ外部講師の方の講話を聞きました。就職の現状や社会背景、各進路先で求められる資質や心構えについて学び、自分の進路を深く考える機会となりました。「2年次から準備しておくことが大切。」「自分の進路について具体的なイメージを持てた。」2年次生の成長を、とても頼もしく感じます。

令和7年6月4日に、3・4年次の進路ガイダンスを行いました。進学希望者は、大学や専門学校の担当の方から、求められる資質や取得できる資格、志願書の書き方等について説明を受け、進学先への理解を深めることができました。就職希望者は、模擬面接指導を通して、働くことへの意識を高めることができました。一人ひとりが、自分の進路を真剣に考え行動しています。

定通大会の陸上競技大会が、石岡運動公園の陸上競技場で行われました。本校からは5名の生徒が出場し、100mや走幅跳など8種目で全国大会の出場権を得ることができ、男子総合得点で1位となりました。卒業生や異動された昨年度の顧問の先生も応援にきてくださいました。スタートラインに立つ生徒の緊張感が伝わってきて、懸命に走る姿に胸が熱くなりました。陸上部の活動を支えてくださった皆様に、感謝申し上げます。

全校生徒が、放送を聞いて避難経路の確認をしながら体育館に集合しました。迅速に整列が完了し、続いて交通講話を行いました。講師は、高萩警察署の交通課長様です。生徒からは、「ヘルメットをして安全に自転車に乗ろうと思いました。」「帰りが遅くなる時もあるので、反射板をつけようと思いました。」等の感想が寄せられ、交通安全に対して意識を高めることができました。ご多忙のなか、ご講演いただきましてありがとうございました。

4月にセルトレイに種まきをしたマリーゴールドが、発芽して茎も伸びてきました。ポットに土を入れ、根を大切に扱いながら鉢上げ作業をしました。また、2月に植えたジャガイモの収穫や、サツマイモの定植も行いました。「ジャガイモの花を初めて見た!」、「新ジャガイモはツヤツヤしている!」、生徒は自然のエネルギーを体全体で感じています。

日本の伝統文化(華道)の作品を生徒が届けてくれました。花の名前(アレカヤシ・赤バラ・オンシジューム)や、高校最初のテストが終わってホッとしたと笑顔で教えてくれました。また、午後部の生徒が制作した折り紙の作品(アジサイ)も紹介します。花の彩りに包まれると、自然と心が穏やかになります。

高萩認定こども園のみなさんが、地震と津波を想定した避難訓練で本校まで歩いてきました。坂道を一生懸命歩いてきた園児に、登校してきた生徒が「頑張って!」と声をかけていました。子どもたちの元気な声に、私も元気になりました。滝坂を下りていく後ろ姿を見送りながら、日頃の備えと避難訓練の大切さを再確認しました。

授業参観に続いて、体育館でクラスパフォーマンスの発表です。生徒(担任や副担任も)がステージに上がり、各クラスのテーマを様々なポーズで表現した後、クラス紹介の動画が上映されました。彩り豊かなクラスの発表に、拍手喝采の連続でした。各クラスのテーマを紹介します。1年1組カラフル十色、Try・Enjoy・Smile、TEAM、よんくみ、LA(LearnとAsobi)、ガッツポーズ、928×5+3×3=4649(よろしく)、おうち(あっとほーむ)、さんのいち、エネルギッシュ、あざとい、こうつうあんぜん、じゆう、です。休憩をはさんで、PTA総会、年次懇談会が行われました。雨の中、多くの保護者の方にご参加いただきまして、ありがとうございました。

体育館で前期HR役員任命式が行われ、各クラスの委員長・副委員長・書記・会計が呼名されると、生徒は返事をして起立しました。代表生徒が登壇し、任命状を受領しました。続いて生徒総会では、令和6年度の事業報告と会計報告、令和7年度の事業案と予算案等の議事が承認されました。その後、農業の履修者による農業クラブ総会では、今年度の役員が任命され、円滑に議事が進行しました。一人ひとりの生徒が主体となって、行事を運営しています。

日本の伝統文化(華道)を選択している2名の生徒が、校長室へ作品を届けてくれました。高校生活にも少しずつ慣れてきたこと、授業に楽しく取り組んでいること、花の名前(フトイ、ヒリュウシダ、デルフィニューム、シャクヤク、ヒマワリ)等、会話が弾みました。爽やかな作品に包まれて、初夏の空気を深呼吸しています。

生徒が楽しみにしていた校外学習の日、青空に見守られ生徒は出発しました。1年次はアクアマリンふくしま、2年次は桧佐陶工房(陶芸体験)と笠間クラインガルテン(イチゴ狩り)、3年次は東京ディズニーシー、4年次はひたち海浜公園へ行きました。クラスの雰囲気も打ち解けて、楽しい時間を共有することができました。「生徒の笑顔をたくさん見られました。」、帰校した先生方も笑顔でした。

連休明けの今日、昨日の雨が上がり、爽やかな青空が生徒を迎えました。青空に映えるウメの実に、生命のエネルギーを感じました。

部活動の日は、生徒が希望する部活動を体験することができます。特別活動部が中心になって、生徒の希望を事前に集計し、受け入れ可能人数に合わせて調整します。放課後は体育館や特別棟に生徒の元気な声が響き渡りました。実施した部活動は、野球、陸上、卓球、弓道、バスケットボール、バドミントン、ソフトテニス、吹奏楽、写真、食物研究、美術、パソコンです。新しい扉は、「やってみる」ことから開きます。

春の地域安全運動として高萩警察署主催の「街頭防犯キャンペーン」が、高萩駅西口前で行われました。本校からは生徒会の生徒4名が参加して、地域の方々と一緒に防犯チラシや防犯啓発品を駅利用者に配布しました。本校生の約7割が利用する高萩駅で、地域の方と一緒に活動する機会をいただき、ありがとうございました。生徒が学校へ向かう後ろ姿と抜けるような青空が、とても爽やかな朝でした。

本校の特色ある科目に、「魅力!いばらきの農業」があります。太平洋を見渡せるグラウンドの奥にある畑で、農業の実習が始まりました。ジャガイモの芽かきをして、収穫に備えます。また、マルチ張りをして穴を開け、トウモロコシの苗を定植し、肥料も施しました。トウモロコシは、種の直播きもして生育状況を比較します。そして、フラワープロジェクトで地域に配付する、マリーゴールドの種を植えました。土の匂い、そよぐ風、太陽の光を全身で感じ、「手を添える」こと「手入れ」することの大切さを、自然と向き合いながら学んでいます。

今年度第1回目の萩かふぇがオープンしました。萩かふぇはNPO法人居場所研究会のスタッフの方々が運営を担ってくださり、生徒を温かく迎えてくれます。飲食物は、フードバンク等からの寄付で準備されます。1年次生は初めての萩かふぇで戸惑いも見られましたが、お菓子や飲み物をいただきながらのおしゃべりに笑顔です。3年次生が慣れた様子でお手伝いをする姿を、スタッフの方々が目を細めて見守っていました。萩かふぇは昇降口前の談話室で開店します。さようなら、また明日、ゆっくりと日が暮れていきました。

日本の伝統文化、華道の作品は、4月から7月末まで高萩市役所で展示されます。代表生徒2名が、高萩市長の大部勝規様を訪問しました。高校生活や華道の授業等についての質問に、生徒は緊張しつつもしっかり答えることができました。高萩市役所を訪れた皆様に生け花が目に留まり、気持ちが和んでいただけたら幸いです。

日本の伝統文化、華道の授業も2回目となりました。校長室へ届けてくれた生徒の作品を紹介します。爽やかな春の彩りに包まれて、気持ちも華やぎます。1年次も高校生活が2週間となり、選択授業で校舎内を移動することにも慣れてきたようです。

1年次の全クラスで、茨城キリスト教大学の心理学の先生によるSGE(構成的グループエンカウンター)プログラム授業が行われました。ジャンケン列車のグループ作りで自然と打ち解け、サイコロトーキングでは少しずつ会話が弾んでいきました。生徒の感想を紹介します。「あまり話せていない子と話す機会となって嬉しかった。」「自分のことを話せる経験になった。」「話すのが苦手だけど、いろいろな人の一面を知ることができ良い時間だった。」「楽しかった、またやりたい。」自己と他者の受容・承認を積み重ね、良いところを伸ばしていってほしいと思います。本プログラムは、茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクト事業で行われるもので、年5回実施予定です。

今日は、高萩高校の創立記念日です。昭和3年に茨城県立松原実科高等女学校として開校し、昭和23年の学制改革により茨城県立高萩高等学校と改称され、今年で98年目を迎えました。昭和、平成、令和と紡いできた歴史の重みを受け継ぎ、未来に繋いでいきたいと思います。

1年次生の授業が本格的に始まりました。日本の伝統文化(華道)を選択した生徒が、高校生最初の作品を校長室へ届けてくれました。入学式から1週間、生徒の表情はすっかり高校生、とても頼もしく感じました。華道の作品は、職員室、事務室、進路指導室、1年次の教室の出入り口にも飾られています。花がある空間は、気持ちがほっこりします。

部活動紹介、部活動見学に続いて、今日は部活動体験です。各部(軟式野球部、陸上部、ソフトテニス部、バスケットボール部、バドミントン部、バレー部、卓球部、弓道部、写真部、吹奏楽部、美術部、パソコン部)が、1年次生を迎えて活動しました。各部の活動が、一人ひとりの生徒の良いところを伸ばす場になるよう願っています。

1年次生を対象に、講師の先生をお招きして「身だしなみ講座」を実施しました。見た目の重要さ、制服の意味と役割、服装の種類、制服の着こなし方について等の項目について、具体例がわかりやすく生徒は真剣に聞いていました。ワークシートから生徒の感想を紹介します。「第一印象は6秒で決まることが印象に残った。」「しっかり制服を着ていきたい。」「相手に不快感を与えないようにTPOに合った身だしなみに気をつけたい。」1年生は入学して3日、オリエンテーションが続いていますが、一歩ずつ前進しています。

体育館で対面式が行われ、在校生が拍手で新入生を迎えました。生徒会長が「自分のペースでかんばってください。」と優しく呼びかけ、新入生代表が高校生活への決意を述べました。続いて、生徒会副会長の2名が学校行事をスライドを用いてわかりやすく紹介しました。部活動紹介では、バスケットのシュートが決まると拍手!バドミントンのスマッシュが決まると拍手!弓道の矢が的を射ると拍手!写真部の作品に拍手!・・・一発ギャグの3連発にどっと沸きました。生徒会役員や部長が中心となって学校行事を運営する姿は、とても頼もしいです。

満開の桜と澄み渡る青空が、新入生の門出を応援しています。

令和7年度の入学式を、温かい春の空気に包まれて挙行することができました。担任に呼名され「はい」と返事、新入生の表情には高校生活への決意が溢れていました。入学おめでとうございます。高校生活の一日一日を、大切に積み重ねていきましょう。

新任式では、今春の異動で高萩高校に赴任した12名の先生方を紹介しました。先生方の名前を早く覚えて、新しい出会いからたくさんのことを学んでほしいと思います。続いて始業式が行われました。~先入観を持たないでやってみよう、できる・できないではなく、やるかやらないか、やるスイッチを入れよう~令和7年度がスタートしました。

今春の定期人事異動により、10名の先生方が転退職されました。写真部が思い出の写真を昇降口脇に展示してくれ、たくさんの生徒が立ち止まって見ていました。毎年、3月31日と4月1日の違いに寂しさを感じます。離任式では、生徒会長が離任される先生方へ心のこもった感謝の言葉を伝えました。離任される先生方から~「人は出会いで学び、別れで育つ」、「高校は自分を助ける時間」、「先人を敬ってこそ新しいモノを生み出せる、教科書には未来の作品は載っていない、みんなが作ることができる」、「できることはたくさんある、みんなはできる力を持っている」~高萩高生への励ましの言葉、愛情溢れるエールに、胸が熱くなりました。先生方の益々のご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。

令和7年4月1日、新任の先生方を迎えて98年目の高萩高校がスタートしました。今年度も、学校の様子を随時お伝えしていきます。どうぞよろしくお願いします。

12月に植えたチューリップの球根から、鮮やかな緑が芽吹いています。新学期は満開の花々が生徒を迎えてくれることでしょう。

高萩高校には60程の梅の木があります。3月は、梅の木の剪定をした後、切り口を守るために癒合剤を塗布しました。梅の香りに春の訪れを感じます。また、最後のホウレンソウを収穫しました。高萩高校では、農業クラブ機関誌「松樹」を発行しています。本校は松原の続く風光明媚な高萩海岸を眼下に見下ろし、昭和3年に茨城県松原実科高等女学校として開校したことから、「松樹」としました。生徒のページから、農業の授業がとても充実していたことが伝わってきます。

今年度最後の表彰伝達式で、皆勤賞、高萩市スポーツ協会スポーツ表彰(陸上・ソフトテニス・卓球・バドミントン・野球)、茨城県学校農業クラブ連盟賞、第72回家庭クラブ研究発表大会の表彰を行いました。一人ひとりの生徒の一年の歩みに、思いを馳せた終業式となりました。

3月になって名残りの雪が降り、山並みがうっすらと雪化粧をしました。校歌の2番の歌詞~阿武隈の山脈(やまなみ)遠く静まりて~そのものです。前日まではとても寒かったのですが、3月6日は、柔らかな日差しが差し込む体育館で、厳かにそして温かい卒業式を挙行することができました。卒業生の名前を担任が呼名します。「はい」と返事をする一人ひとりの表情は、高校生活で心身ともに逞しく成長し、卒業の日を迎えた自信と達成感に溢れていました。高萩高校で見つけた「自分の良いところ」を大切に人生を歩んでください。これまで、卒業生を温かく見守り導いてくださった皆様に、厚く御礼申し上げます。

卒業式の前日、卒業年次の表彰伝達式を行いました。皆勤賞、特別功労賞、功労賞、全国高等学校定時制通信制教育振興会表彰(修学優秀者、生徒会活動功労者、クラブ・部活動功労者・出席優秀者)等へ賞状を渡しました。高校生活の集大成としての表彰を受けた生徒の顔は、とても輝いていました。

寒さが続く2月の畑で、ジャガイモの植え付けを行いました。マルチ張り機を使ってマルチを張る作業は、緊張しましたが集中してできました。ジャガイモの種イモを50g程度に切り、マルチを張った穴に40cm間隔で植えていきました。6月の収穫が楽しみです。また、農業実習室でロープワークのいぼ結びに挑戦しました。農業の授業では、たくさんの「初めて」を体験しています。

~先輩方の進路実現ストーリーを聴いてみよう~進路決定者(就職4名と進学4名)から、それぞれの経験やアドバイスを聴く進路懇談会が行われました。会社見学を大事にしてメモを必ずとる、エントリーシートは早めに準備する、面接練習では自分の考えをしっかりまとめる等々、先輩方の堂々とした発表を生徒は頷きながら聴いていました。最後に、スペシャルゲストの卒業生4名(大学生2名、就職2名)とのトークショーでは、社会人としての心構えや大学の学びについて、より具体的なイメージを持つことができました。ご協力いただいた卒業生の皆様、ありがとうございました。

2年次生が、生物基礎の実験でパフの観察をしました。ユスリカの幼虫の染色体を、酢酸カーミン 液を用いて染色し、パフとそれ以外の部分を観察しました。顕微鏡の使い方やプレパラート作りなど、一つひとつの操作を確認して、丁寧に実験を行いました。ピントが合ってミクロの世界が広がった瞬間、歓声が上がりました。

みちのりホールデイングスの講師による、AIオンデマンドバス「のるる」について学ぶワークショップが行われました。少子高齢化が進む地域において、移動の問題は様々な社会問題に繋がっています。市内の公共交通に対する理解を深め、地域活性化に貢献するアイデアを考える貴重な機会となりました。

生徒2名が家庭科の授業で作ったパウンドケーキを届けてくれました。優しい甘さと生徒との会話に、身体がほっこり温かくなりました。「ありがとう」は魔法の言葉です。

生徒の折り紙作品を紹介します。パンダの表情に私の頬も自然とゆるみ、優しい気持ちになりました。節分、ひなまつり、季節の流れを感じます。1年次午後部の生徒は、基礎から応用まで様々な折り紙の技法を学び、根気強く丁寧に作品を仕上げていくなかで、他者とのコミュニケーションを育みました。

2年次と3年次の進学希望者を対象に、講師の先生による進学講話を実施しました。進学マネープラン講話では、受験時、入学時、進学後に係る費用や奨学金等について、詳しい説明を聞くことができました。続いて面接指導では、基本的な所作を学んだ後、模擬面接に取り組みました。緊張や恥ずかしさもありましたが、姿勢を正して堂々と行うことの大切さに気付くことができました。

2年次生が高萩市総合福祉センターで開催された、北茨城市・高萩市企業説明会に参加しました。生徒は1社について15分ほど説明を聞き、5社を目安にブースを回りました。企業の方から直接お話を伺うことができ、働くことに対して、より具体的なイメージを持つことができました。

体験学習を通して職業について関心をもち進路選択の一助にするため、1年次生が進路ガイダンスを実施しました。講座は、建築・インテリア、自動車、IT・マルチメデイア、ホテル、公務員、美容、フード、デザイン、幼児教育、福祉、スポーツ、動物、看護等、多岐にわたります。生徒は自分の希望する講座を受講し、進路への意識を高めることができました。写真は、製菓を受講した生徒がつくった練切手形物の和菓子です。

PTA主催のスーツの着こなし&マナー講座が、3年次生と4年次生を対象に行われました。社会人として、相手に不快感を与えないように、身だしなみを整えることは大切です。生徒は講師の方の説明を真剣に聞き、ネクタイの結び方等に取り組みました。スーツを試着した生徒の立ち姿から、社会人になる心構えが伝わってきました。

1月の農業の授業を紹介します。10月に種まきをしたホウレンソウの収穫をしました。ホウレンソウがバラバラにならないように、土を丁寧にかきわけてヘタと根をよく見て包丁で切り取りました。生徒は、ホウレンソウを300gずつ袋詰めにして家に持ち帰りました。「家族がとても喜んだ。」と話す生徒の声に嬉しくなりました。また、ウメの木の剪定をしました。細い枝を折らないように、枝が目に刺さらないように安全に作業をしました。もうすぐ立春です。

2年次生が、家庭科の授業でエプロンを作りました。ミシンをかけるときは緊張しますが、縫い終えたときの生徒の表情には達成感が満ちていました。最後に、丁寧にアイロンをかけて仕上げます。完成したエプロンは、調理実習の際に使用します。手作りの温かさ、仕上げる喜びを実感できた家庭科の時間です。

令和7年1月8日、「おはようございます。」がこだまする昇降口で、先生方が生徒を迎えました。新年のスタートです。1年次午後部の生徒が、折り紙の授業で制作した獅子舞・こま・鶴を校長室へ届けてくれました。シクラメンの周りに飾ってお正月のしつらいです。今年も、高萩高校は「伸ばそう、みんなの良いところ!」「愛そう、わたしの良いところ!」を育んでいきます。どうぞよろしくお願いします。

夏季休業明けの9月2日は、残暑が厳しく最高気温が30℃超えでしたが、今朝の高萩市の最低気温は-2℃でした。冬季休業入り集会は寒さと感染症対策を踏まえて、会議室からオンラインで各教室に配信しました。生徒会役員の任命式に続いて、表彰伝達式【茨城県高等学校総合文化祭美術展覧会(絵画の部・写真の部)優秀9名、日本農業クラブ連盟主催第75回全国大会岩手大会農業鑑定競技会分野造園優秀賞1名、茨城県定時制通信制秋季体育大会(軟式野球・バドミントン・卓球)7名、基本情報技術者試験1名、第9回女子高生STEAMコンテスト優勝2名】を行いました。生徒の表情からは、達成感と誇らしさが伝わってきました。令和6年を振り返り、高萩高校を支えていただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

第9回女子高生STEAMコンテストが水戸二高で開催され、本校からは2チーム(4名)が出場しました。茹でていないパスタを用いて橋の模型を作成し、その強度や美しさ、できばえを競う大会です。生徒達は、頑丈な橋にするためパスタを2本ずつ束ね、丁寧に組み立てて仕上げました。「9kg以上も耐える橋ができてよかった。」「優勝した実感がありません。」と生徒の声、「生徒は橋の写真をたくさん見て参考にしていた。頑張りが成果となって嬉しい。」と顧問の声、令和6年を締めくくる、嬉しいニュースです。大会関係のみなさま、ありがとうございました。

3年次と4年次生を対象に、本校の学校医の先生を講師としてお招きして、がん教育講話を実施しました。生徒からは、「早期発見で治る可能性が高くなるから、検診が大切なことがわかった。」「生活習慣をきちんとしていきたい。」等の感想が寄せられました。講話を通して、がんについての基礎的な知識や命の大切について学ぶことができました。

12月になり冬の寒さが続いていますが、生徒は農業実習に元気に取り組んでいます。ハクサイやダイコンを収穫した畑に有機物(糠)の肥料を入れました。また、5月に掘り出して乾かしたチューリップの球根と「花いっぱい助成事業(弘済会茨城支部)」で頂いた球根を花壇に植えました。ウメの木を剪定した枝は、薪割り機を用いて裁断後、木材チップ(肥料)にすることで、循環型農業を目指します。「冬来たりなば春遠からじ」春の準備が進んでいます。

「日本の伝統文化」は11月から茶道を学んでいます。本校の礼法室はとても広く、窓に面して日本庭園があります。今日は、和敬清寂について学んだあと、主菓子をいただき、自分でお茶を点てて飲みました。生徒は緊張した面持ちで、一つひとつの所作を確認していました。私も正座をして背筋を伸ばし、凜とした空気に包まれてお茶をいただきました。お茶を共にした時間を過ごし、清らかな心でありたいと思いました。

SNSやネットの適切な使い方やリスクを学ぶために、茨城県メデイア教育指導員の講師によるネット講話を実施しました。テーマは、「インターネットを使うときに気を付けること、考えること」です。様々な事例について加害者にも被害者にもならないために気をつけることを、わかりやすくお話くださいました。生徒も、「リスクをしっかり理解して、SNSを使いたい。」と真剣に聞いていました。

農業の授業で、収穫したサツマイモ(品種はシルクスイートとべにはるか)を、焼き芋にして試食しました。サツマイモの品種には、ベニアサリ、ベニアズマ、安納芋、等々たくさんあることを教わりました。あつあつ、ほくほく、ねっとり、優しくて自然な甘みが、冷えた身体を温めてくれました。美味しい!美味しいね!笑顔が広がります。

今朝はこの冬一番の冷え込みとなり、霜柱が立ちました。登校時の生徒はマフラーや手袋をしています。1年次午後部の生徒が、折り紙の授業で制作した「シクラメン」を紹介します。踊るように広がっている葉っぱと鮮やかな花々が、寒い冬に彩りを添えてくれています。

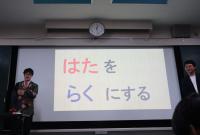

1年次の進路ガイダンスが行われ、外部講師の進路漫才を通して、進路に関するリアルな場面を追体験しました。視野を広げること、失敗を恐れないこと、働くことは「ハタ(周囲・傍ら)」を「ラク(楽)に」すること等、進路意識を深めることができました。高校生になって9ヶ月、1年次は将来の自分を見据え、今の高校生活を大切に過ごしています。

2年次が、関西方面へ2泊3日の修学旅行へ行ってきました。1日目は「大阪くらしの今昔館」を見学し、「あべのハルカス」の展望台で大阪湾へ沈む夕日を見ることができました。2日目はUSJを満喫、3日目は清水寺周辺を散策し京都の風情に浸りました。3日間の行程を終え元気に帰ってきた生徒の顔は、とても頼もしく感じられました。

日の入りが早くなり、季節が冬へ向かっています。11月の農業の授業では、学校敷地内にある60本程のウメの木に有機物の肥料を施しました。生徒は、ウメの木の周囲に均一になるように丁寧に広げていきました。また、畑ではダイコンとハクサイの収穫をしました。小さな種から育った大きなダイコンの重みは、大地の恵みそのものです。収穫したダイコンやハクサイを、生徒は家に持ち帰りました。

2年次の農業の授業で、栽培したハクサイとダイコンの収穫を秋山幼稚園の園児と一緒に行いました。これは、秋山幼稚園が来年3月に閉園することから園児の思い出づくりになればと企画したものです。一人ひとりの園児への招待状(ポップアップカード)は、美術の授業で制作しました。園児はダイコンやハクサイの大きさにびっくりして、畑のあちこちから歓声が上がりました。園児が収穫して運ぶ作業を、生徒は優しくサポートしていました。「園児がとってもかわいかった。」、「今日の体験がよい思い出になれば嬉しい。」と、収穫の喜びを園児と共有した生徒の声も弾んでいました。秋山幼稚園のみなさま、ありがとうございました。

茨城キリスト教大学生活科学部心理福祉学科の先生と6名の大学生のご指導のもと、1年次で4回目のSGEプログラム(構成的グループエンカウンター)が行われました。今回は、大学生を加えた4~5名のグループで、自己紹介や学校生活について話し合い、一人ひとりに公平に接して無理強いはしないこと等を意識しました。最初は緊張していた生徒も、「大学生にもっと分かりやすく伝えたかった。」、「大学生にこんなことも話せばよかった。」、「楽しかった。」と、振り返っていました。

この冬一番冷え込んだ朝、調理室は湯気と美味しい匂いが立ちこめていました。3年次生が作っていたのは、親子丼と味噌汁です。味噌汁の具は白菜、農業の授業で育てて収穫した白菜です。白菜の優しい甘さの味噌汁に生徒もほっこり、寒さに負けないパワーをチャージしたようです。

調理実習で3年次生が11月14日に青椒肉絲、1年次生が11月15日にビーフストロガノフ、温野菜のカッテージチーズ和え、ビシソワーズをつくりました。11月15日は、授業公開の日でしたので、学校評議員さんや保護者の方も調理室で生徒の様子を参観されました。私も試食しましたが、優しい味付けと豊富な野菜のおかげで、エネルギーが満ちていくのを感じました。「食べたもの(身体に取り入れたもの)で、身体がつくられる。」家庭科教諭の言葉を日々心に留め、食を大切にしていきたいと思います。ご馳走さまでした。

6月に植え付けをしたサツマイモを収穫し、一つひとつ丁寧に新聞紙に包んで一時保存しました。土の中で大きく育ったサツマイモを見ると、大地の恵みに感動します。また、ホウレンソウの種まきをしました。5cmずつの間隔で2粒まきです。種から芽が出て生長していく作物を観察し、自然の力を身体全体で学んでいる「農業」の授業です。

ミニ文化祭です。午前中は、体育館で開会式に続き、生徒会企画のクイズ大会がありました。難問珍問の4択問題に全校生徒があっちに行ったりこっちに行ったりと、楽しいオープニングとなりました。続いて、有志によるステージ発表では、歌やダンスの圧巻のパフォーマンスに目が釘付けになりました。最後は先生方もダンスに加わるサプライズで、体育館は歓声に包まれました。午後は、各クラスの企画です。私も各クラスを回ってスタンプラリーに参加し、生徒と一緒にわくわくしました。生徒の笑顔にたくさん出会えたミニ文化祭、来年の文化祭が楽しみです。

三大行事は芸術鑑賞会・ミニ文化祭・文化祭を3年毎に実施します。今年はミニ文化祭の年です。生徒は限られた時間のなかでクラス企画の準備を進めました。トレジャーハンター、おさかなfishing、みんなで花いけしよう!、亀山横町等々、個性溢れる教室に模様替えしていく様子は、お祭り前の活気に満ちていました。

令和6年度第17回茨城県高等学校定時制通信制芸術展が、県南生涯学習センターで11月7日から4日間開催されました。本校からは、絵画、デザイン、写真、折り紙、書道の作品31点が会場を入ってすぐの場所に展示されました。一つひとつの作品に込められた制作者の思いと向き合う、静かな時間が流れていきました。

11月1日は、いばらき教育の日です。本校が当番校として、JR高萩駅西口前であいさつ運動を行いました。参加されたのは、高萩市長の大部勝規様と市役所の皆様、高萩警察署や地域の皆様、高萩清松高校と北茨城特別支援学校の生徒とPTAの皆様です。少しひんやりとした朝でしたが、「おはようございます。」の爽やかな声が高萩駅に響き渡りました。たくさんの方々にご協力いただきまして、ありがとうございました。

高萩警察署生活安全課から講師をお招きし、薬物乱用防止講話を実施しました。昨今の薬物情勢や、薬物乱用の怖さについてわかりやすく説明してくださいました。「薬物はダメ。ゼッタイ。」、「薬物は誰も幸せにならない。」、一人ひとりがしっかりと考える機会となりました。ご講演いただき、ありがとうございました。

選挙管理委員が運営を担い、生徒会役員選挙を実施しました。高萩市選挙管理委員会より、投票箱、投票箱台、投票記載台、投票用紙交付機、投票紙計数機をお借りして、実際の投票所さながらの動線で生徒は次々に投票していきました。選挙制度の歴史を思い、一票の重みをかみしめることができました。ご指導をいただきました高萩市選挙管理委員会のみなさま、ありがとうございました。

2年次生が、適切な応急手当を理解し体験することで、命の大切さについて考える救急救命講習を実施しました。オンラインで基礎知識に関する講義を受けた後、AEDと心肺蘇生法に関する実技を行いました。「緊急時の対応について学べて良かった。」、「実際にできるか不安だけど頑張りたい。」生徒の真剣な表情がとても頼もしいです。

生徒と保護者の交流の場として、10月18日の放課後にストレッチ教室が開催されました。リズムエクササイズの授業を担当している先生の張りある声のもと、生徒と保護者と先生方が一緒に汗を流しました。ストレッチで心身を解きほぐし、参加者の表情はとても柔和になっていました。ご協力くださったPTAの皆様、ありがとうございました。

「日本の伝統文化」の授業は、9月から書道を行っています。高萩市長の大部勝規様が書道の授業を参観され、生徒に温かい励ましの言葉をかけてくださいました。生徒は緊張した面持ちで、一筆一筆に心を込め集中して取り組んでいました。秋の日差しと凜とした空気に包まれて、書道室には静謐な時間が流れてゆきました。

10月21日午後3時20分から1時間程度、クリーンプロジェクトとして通学路清掃を行い43名の生徒が参加しました。1年次は市役所方面、2年次は高萩塙線方面、3年次は見晴らし坂方面を担当しました。「ゴミはまたがずに拾う」ことの意味をかみしめています。

高萩消防署のご指導のもと、地震と火災が発生した想定の避難訓練を実施しました。雨のため、グラウンドではなく体育館へ避難し、生徒は、おかしも(押さない、駆け出さない、しゃべらない、戻らない)を意識して、落ち着いて行動できました。続いて、高萩市市民生活部危機対策課の講師による防災講話が行われ、地震による高萩市の被害想定や命を守る行動について学ぶことができました。最後に停電時の体験です。懐中電灯の上に水入りペットボトルを載せて・・・ペットボトルランタンの明るさに、体育館は驚きの声に包まれました。高萩消防署と高萩市役所の皆様、ありがとうございました。

秋季定通大会の開催会場は、卓球・ソフトテニスが水戸南高校、バスケットボールが水城高校、バドミントンがIT未来高校でした。スポーツの秋にふさわしい秋空の下、熱戦が繰り広げられました。3年次生にとっては最後の試合、思いのこもったプレーに目頭が熱くなりました。1・2年次生は秋季大会の結果を来夏へ繋げてほしいと思います。大会運営を支えてくださった皆様、温かい応援で生徒を鼓舞してくださった皆様、ありがとうございました。

2年次が、主体的に進路を考える一助とするため、働く場、学ぶ場の見学会を茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクト事業として実施しました。訪問した企業は、株式会社ナジコ製作所様と株式会社常磐谷沢製作所様です。工場の大きさに圧倒され、安全第一にものづくりを進める緊張感を肌で感じることができました。また、茨城キリスト教大学と八文字学園を訪問し、大学での学びや様々な専門分野の一端を体験することができました。お忙しいなか、主体的に学ぶことの大切さや働く心構え等について丁寧にお教えいただきまして、ありがとうございました。

1年次が、大和の森高萩スカウトフィールドで野外活動体験を実施しました。ボーイスカウト連盟の方が、野外炊事や自然体験活動をサポートしてくださいました。森の空気は澄んでいて、豚汁も美味しくできあがりました。森のブランコや玉リレーなどで盛り上がり、生徒の歓声が森にこだましました。爽やかな秋空の下、元気に活動する生徒の様子に、先生方も目を細めていました。本行事は、茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクト事業の一環です。

1年次午後部の生徒が、折り紙の作品「衣笠草」を校長室へ届けてくれました。形がはっきりするように、白ではなくピンクの折り紙を使ったそうです。平面の折り紙から、凜とした花の立体感を表現する折り紙に感動しました。一折り、一折り、作品を仕上げた生徒の時間を思いながら、広辞苑で「きぬがさ」のページを読みました。生徒のみなさん、ありがとうございました。

夏季休業明け集会は暑さ対策のためオンラインでしたが、後期始業式はようやく暑さも和らいだので体育館で実施し、全校生徒が一堂に会することができました。始業式の後には、表彰伝達式と後期ホームルーム役員の任命式を行い、表彰を受けた生徒やホームルーム役員へ温かい拍手が送られました。心新たに、後期の一日一日を大切に積み重ねていきたいと思います。

令和6年9月30日に、結城第二高等学校で茨城県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会が開催され、県内各校の代表生徒18名が出場しました。本校は、2年次生が「進路への可能性」というテーマで正々堂々と発表し、奨励賞を受賞しました。9月26日の本番練習の際、昨年出場した3年次生が応援にかけつけ、アドバイスをしてくれました。自分の思いを文章にまとめ、一人で演台に立ち、大勢の人の前で発表する経験を通して学んだことが、しっかりと受け継がれています。

ザ・ヒロサワ・シティ会館で、高校生花いけバトル2024茨城大会が開催され、本校からは4チーム、8名の生徒が出場しました。チーム名は、「花壇(かだん)」、「菜花(なばな)」、「萩咲楽(はぎさくら)」、「輝希(かがやき)」です。予選は、先鋒と次鋒が協力し合い、共同作品を5分間で完成させます。たくさんの枝や花から、色や形を瞬時に判断して、花器にいけていきます。選手の一挙一動に目が釘付けになりました。チーム「花壇」が予選を1位で通過し、準決勝で惜敗しました。一枝、一花を見つめる高校生の眼差しと、ステージを彩った個性あふれる華やかな作品の数々に、とても感動しました。出場を支えてくださった皆様、ありがとうございました。

卒業年次の就職試験が始まったのに合わせて、1年次で進路ガイダンスを行いました。外部講師の方々が、寸劇という分かりやすい形で、進路に関するリアルな場面を演じてくださいました。2年後、10年後の自分の姿を思い描き、高校生活の大切さを考える機会となりました。

農業の授業でダイコンの種まきをしました。生徒はダイコンの種子がとても小さいことにびっくりしていました。30㎝の間隔を確認して、一粒ずつ丁寧に土に埋めていきました。ダイコンが収穫できる頃は、温かいおでんが美味しい季節になっていることでしょう。楽しみですね。

第52回高萩市長杯争奪軟式野球大会が高萩市民球場(はぎまろ球場)で開催され、教職員と卒業生で老若男女の混成チームを編成し出場しました。強豪の「高萩CATS愛」チームと対戦し、随所に好プレーが出て盛り上がりましたが、結果は惜敗でした。市民の方と野球を通して交流することができ、童心に帰ったひとときとなりました。試合の運営にご尽力くださった皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

3年次が家庭科(フードデザイン)の授業でマドレーヌを作り、校長室へ届けてくれました。一口頬張ると、優しい甘さが身体中に沁みわたり、とても美味しくいただきました。ありがとうございました。夏季休業が明けましたが、厳しい暑さが続いています。食事と睡眠のリズムを整えて、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。

2年次の就職希望者が、夏季休業中にインターンシップに参加しました。インターンシップ先は、ものづくりの現場やスーパー等の店舗、幼稚園や福祉施設、ホテルや写真館等、多岐にわたっています。インターンシップ前日の生徒の様子からは緊張感が伝わってきました。インターンシップを通して、生徒は「働く」ことを全身で感じ取り、地域社会や職業について理解を深めることができました。お忙しいなか、生徒を受け入れご指導賜りました皆様に、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

演劇祭県北地区大会が多賀市民会館で開催されました。希望生徒が30分程度のミニ公演にゲスト出演し、宮沢賢治の「どんぐりと山猫」の世界へ観客を誘いました。一つの舞台を協力して創り上げるという貴重な機会をいただきまして、ありがとうございました。

全国高等学校定時制通信制体育大会が開催され、4つの種目に出場しました。卓球は7月23日~25日に駒沢屋内球技場、バドミントンは7月29日~8月1日に小田原市総合文化体育会館、ソフトテニスは8月5日~8月6日に有明テニスの森公園、陸上は8月13日~15日に駒沢オリンピック公園陸上競技場で行われました。全国の舞台を経験した生徒の表情はとても頼もしく、3年次生にはやり抜いた達成感が、1・2年次生には来年への決意がにじみ出ていました。全国大会出場に際し、ご支援を賜りました皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。

地域の方から、「生徒さんに使っていただけたら嬉しいです。」と様々な形の花器をいただきました。高校生花いけバトル茨城大会に参加予定の生徒が、夏休み中も登校して練習しています。早速、花をいけて校長室に届けてくれました。地域の方々との「花の縁」を、大切に育てていきたいと思います。ありがとうございました。

令和6年8月2日に、安全衛生委員会主催で職員対象の救急救命講習が行われました。高萩消防署の講師の方が、救命の基本を動画を交えながら丁寧に説明してくださいました。続いて、グループに分かれて一人ひとりが一連の動作とAEDの使い方を体験し、一次救命処置の大切さを再確認することができました。高萩消防署の皆様、ご指導いただきまして、ありがとうございました。

第1回学校説明会では、全体での学校概要説明の後、施設見学と個別相談、体験授業が行われました。体験授業の実施教科とテーマを紹介します。国語「ゲームでことばを学ぼう」、社会「公共(時代の思想の関連性について)」、数学「計算力をきたえよう」、理科「しゅわしゅわ入浴剤をつくろう!」、英語「英語を楽しもう」、家庭「マドレーヌをつくろう」、美術「色どりバッジをつくろう」、農業「植物の繁殖について」、リズムエキササイズ「リズムに合わせて気持ちよく楽しく身体を動かそう」です。どの教室も、中学生が熱心に取り組んでいて、時折談笑する様子も見られ、あっという間に終了チャイムが鳴りました。参加された皆様、ありがとうございました。第2回学校説明会は令和6年11月16日(土)に実施予定です。

令和6年7月27日に第52回高萩まつりが開催され、7名の生徒がゴミ拾いボランティアに参加しました。大勢の人で賑わう高萩駅前通りを、祭りの雰囲気を味わいながら丁寧にゴミ拾いをしました。また、翌日には「第1回高萩ふるさとまつり」が高萩駅西口広場で開催されました。子どもから大人まで楽しめる手作りのお祭りで、13名の生徒がバルーンアートなどのゲームコーナーの準備や運営に奔走しました。参加した生徒の顔が、真夏の太陽に負けないくらい輝いていた、夏の日でした。

第76回茨城県学校農業クラブ連盟大会が水戸農業高校を会場に行われ、本校生徒は農業鑑定競技会(分野 造園)に出場し、最優秀賞(茨城県農林水産部長賞・茨城県農林振興公社理事長賞)1名、優秀賞2名という結果でした。農業の授業や課外等、日頃の取組の成果が受賞に繋がったと思います。おめでとうございます。最優秀賞受賞者は、10月に岩手県で開催される全国大会に出場します。

令和6年の茨城県高等学校定時制通信制体育大会(定通大会)で入賞した陸上部、軟式野球部、ソフトテニス部、卓球部、バドミントン部と漢字検定取得者について表彰伝達式が行われました。続けて、生徒会主催の壮行会では、全国高等学校定通大会に出場する陸上部、ソフトテニス部、卓球部、バドミントン部の動画が紹介され、最後にエールを送りました。茨城県代表として、全国大会の舞台に立てることは素晴らしいことです。全国大会出場に際し、本校同窓会からご支援を賜りました。ありがとうございます。選手のみなさんは、活動を支えてくださった方々への感謝の気持ちを支えに、全力を出し切ってほしいと願っています。

夏空の下、生徒はジャガイモやトウモロコシを収穫し、家に持ち帰って食べました。「家族が喜んでくれたことが嬉しい。」と話してくれました。農業の授業を通して、生産者と消費者の立場や思いについて学んでいます。また、高萩高校の敷地内にあるアジサイの挿し穂をしたり、生け垣をトリマーを使って整えたりする等、造園にも力を入れています。

2年生の希望者が、農業の授業で育てたマリーゴールドの苗を、あおぞら保育園に届けて園児と一緒に定植しました。最初は緊張していましたが、大きな声であいさつをするとすぐに打ち解け、菜園の縁に沿って黄色とオレンジ色の苗を手際よく定植していきました。からだ全体で素直な感情表現をする園児のパワーを、生徒は全身で受け取ってコミュニケーションをしていました。生徒にとって進路を考える貴重な機会となりました。あおぞら保育園のみなさま、ありがとうございました。

7月の生け花の作品を紹介します。暑さに負けないエネルギーが溢れている作品です。花と語り、友と語り、心をこめて仕上げた作品は、高萩市役所や校内に展示され、たくさんの人に見ていただきました。ありがとうございました。華道の授業は、「伸ばそう、みんなの良いところ!」「愛そう、わたしの良いところ!」を育む時間になったと思います。9月からの「日本の伝統文化」の授業は、書道になります。

高萩海岸清掃が5年ぶりに実施され、希望者32名が参加しました。高萩市の担当の方から説明を聞き、ゴミ袋を受け取って、ペットボトル、缶、お菓子の袋や箱等のゴミを拾いながら1時間ほど歩くと、汗びっしょりになりました。海風と波の音に包まれて、とても清々しい気持ちになりました。

高萩高校の敷地内には梅の木が60本程あります。12月から1月にかけて梅の木の剪定を行い、6月はいよいよ梅の実の収穫です。梅の実を触るのが初めての生徒も、協力してたくさん収穫でき満面の笑顔でした。梅の実は梅干しや梅ジュースにします。6月はジャガイモの収穫もしました。大地の恵みを体全体で感じる、農業の授業です。

3年生の選択科目の音楽で、チェロに挑戦しています。基本的な奏法をひとつずつ学んでいます。チェロを支える姿勢が定まり、チェロの音色に体が共鳴した瞬間は、とても嬉しいです。

午後部の1年次に、折り紙の授業があります。平面が立体に変化する過程にじっくりと向き合い、生徒どうしで教え合いながら、細やかな作品を仕上げています。折り紙の時間は、先生や友人との会話も弾み、自然体の自分になることができます。

6月の生け花の作品を紹介します。平年より梅雨入りが遅く、蒸し暑い日が多い6月ですが、生け花のまわりは、爽やかな空気と明るい光を感じます。パソコンと書類に疲れた目が、生け花に癒やされています。生徒の皆さん、毎週ありがとうございます。

軟式野球部の定通北関東大会が栃木県井頭公園軟式野球場で行われました。1回戦の相手は群馬県代表、前橋清陵高校です。チーム一丸となって戦いましたが、結果は惜敗でした。声を掛け合い、プレーに集中してピンチをしのぎ、最後まで戦い抜きました。両チームの健闘を称え、部員一人ひとりに惜しみない拍手が送られました。大会運営を支えてくださった栃木県の皆様、遠方まで応援に駆けつけてくださった皆様、ありがとうございました。

農業クラブの生徒5人が、授業で育てたマリーゴールドをたかはぎ認定こども園に届け、園児と一緒に植栽しました。最初は緊張していた生徒も、園児と一緒に土を触りながら作業を進めるうちに、すっかり打ち解けました。きれいな花がたくさん咲いて、こども園を包んでくれますように。園児との交流の機会をいただき、ありがとうございました。(令和6年6月29日の茨城新聞にこの取り組みが掲載されました。)

開会式、体育館がカラフルなクラスTシャツで彩られました。個人種目の卓球、バドミントンは、ラリーが続き手に汗握る接戦が続きました。柔道場の畳の上では、一手の行方を凝視するオセロの静かな戦いが繰り広げられました。午後からは、年次対抗種目のバレー総当たり戦です。ギャラリーからの声援を背に好プレーが続出し、ボールの行方に歓声が響き渡りました。準備や片付けも協力してできました。「愛そう、わたしの良いところ!伸ばそう、みんなの良いところ!」をたくさん感じられたスポーツデイでした。

令和6年6月7日に、3・4年次対象の進路ガイダンスが行われました。希望する進路に応じて、外部講師による学校別説明、志望理由書の書き方講座、模擬面接指導を受講しました。各進路に求められる資質、必要な資格、心構え等を学ぶことは、進路実現への第一歩です。一人ひとりの生徒の眼差しは、真剣そのものでした。

令和6年6月3日に、2年次対象の進路ガイダンスが行われました。外部講師の方から、進路希望に応じて、大学・短期大学・専門学校・就職・公務員の説明を聞きました。2年次は、夏季休業中にインターンシップを実施するので、進路を具体的に考えるよい機会になりました。

クリーンプロジェクトは、特別活動部が学校内外の清掃活動を行うボランテイアを募集し、年4回実施する活動です。6月3日は夕方の天候悪化が心配されたので、通学路清掃から特別棟清掃に変更し、約50名の生徒が取り組みました。「自分で参加を決めて自主的に行動する」生徒の姿が、とても頼もしいです。

令和6年6月9日に、定通大会のバスケットボール競技が水城高校体育館で、卓球・バドミントン・ソフトテニスが水戸南高校で開催されました。出場選手と応援する人で各会場は熱気に包まれていました。~ナイスファイト!ドンマイ!ナイスサーブ!ナイスレシーブ!ナイスシュート!ガンバレ!落ち着いて!集中!大丈夫だよ!~卓球・バドミントン・ソフトテニスが全国大会に出場します。大会運営を支えてくださった皆様、応援してくださった皆様、ありがとうございました。

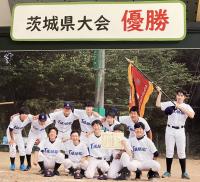

令和6年度第57回茨城県高等学校定時制通信制体育大会(定通大会)が開催されました。軟式野球は6月1日に鹿島灘高校グラウンドで、陸上競技は6月2日に石岡運動公園陸上競技場で熱戦が繰り広げられました。軟式野球は県優勝で北関東大会に駒を進めます。陸上は男子が100mリレーなど9種目、女子が400mと800mで全国大会の出場権を獲得しました。生徒の懸命なプレーが目に焼き付いた2日間でした。昇降口脇の廊下に定通大会の様子が紹介されている写真コーナーがあります。1枚1枚の写真から、生徒の躍動感が伝わってきます。応援してくださったたくさんの皆様、ありがとうございました。

おいしそうな匂いに誘われて調理室へ行くと、ひじきの煮物を作っていました。家庭科の授業で、毎週1品ずつお弁当のおかず作りをしているとのこと、卵焼き、ひじきの煮物、ポテトサラダ、唐揚げ・・・人気のおかずが大集合です。生徒は班ごとに協力して実習に取り組んでいました。「いただきます。」、「ごちそうさま。」の意味を、しっかりとかみしめる時間です。

テスト等があったので、3週間ぶりの華道の授業でした。生徒が校長室へ届けてくれた作品を紹介します。初夏の爽やかな空気と生命のエネルギーが感じられる作品です。ありがとうございました。高萩市役所へ生け花の展示に行ってきた先生が、1枚のカードを見せてくれました。「いつもありがとうございます。とっても楽しみに拝見させていただいております。」展示する台にあったそうです。~花(生徒の作品)を通して心が繋がる~とても感激しています。ありがとうございました。

5月は二十四節気の立夏と小満があります。夏の気配が感じられ、すべてのものがしだいに伸びて天地に満ち始める、新緑がまぶしい季節です。農業の授業では、肥料を茎に直接かけないように注意して、トウモロコシの追肥を行いました。また、チューリップの球根を来春に備えて掘り出し乾かしました。サツマイモ栽培の準備として、マルチ張りにも挑戦しました。季節を感じながら大地と会話する農業の授業を通して、自然の営みを学んでいます。

令和6年5月24日に、たかはぎ認定こども園のみなさんが、避難訓練で本校まで歩いてきました。坂道を列をそろえて一生懸命歩いている姿と先生方の真剣な表情に、身の引き締まる思いがしました。体育館脇の日陰で水分を取り休憩した後、また、園に向かって出発して行きました。園児のみなさんの一歩一歩の歩みに目が釘付けになり、後ろ姿を見送りました。

1時間目の授業参観の後、全校生徒と保護者の方が体育館に集まり、クラスパフォーマンスを実施しました。クラス委員長のあいさつに続き、趣向を凝らしたクラス紹介動画が上映されました。生徒の笑顔がスクリーンいっぱいに広がり、PTA会長さんから、「とても感動しました。」と講評をいただきました。続いて、PTA総会、年次懇談会、担任との面談(希望者)が行われました。午後からは、卒業生・保護者・教員の有志と野球部による親善試合が行われ、大いに盛り上がりました。この勢いのまま、定通大会で存分に力を発揮してほしいと願っています。本日、ご協力を賜りました保護者のみなさま、ありがとうございました。

令和6年5月10日に、全年次で校外学習を実施しました。1年次はアクアマリンふくしま(施設見学と震災学習)、2年次は笠間方面(笠間陶工房の陶芸体験と大久保農園のいちご刈り体験)、3年次は東京デイズニーシー、4年次はかみね動物園へ出発しました。「友人と楽しい一日を過ごせて楽しかった。」薫風そよぐ青空のもと、生徒の笑顔があふれる、思い出に残る一日となりました。

令和6年4月30日に、「日本の伝統文化(華道)」の授業で制作した作品を展示するため、生徒とともに高萩市役所を訪問しました。大部勝規市長が生徒3人へ温かいお言葉をかけてくださり、緊張していた生徒も次第に打ち解けて、質問にしっかり答えることができました。高萩市役所に展示させていただくことが、生徒にとってとても励みになっています。ありがとうございます。令和6年5月9日の茨城新聞に上記記事が掲載されました。

令和6年4月25日(木)の早朝に、高萩駅で行われた春の地域安全運動の街頭キャンペーンに、生徒会役員が参加しました。自転車の盗難対策を呼びかけ、ワイヤ錠と啓発チラシのセットを手渡ししました。駅で乗降するたくさんの人へ呼びかける生徒の様子を、長久保赤水の碑が見守ってくれました。令和6年5月6日の茨城新聞に上記記事が掲載されました。

3回目の華道の授業があり、生徒が作品を届けてくれました。新緑の爽やかな空気が感じられる作品です。ありがとうございました。花の名前や授業の様子を教えてくれた表情から、毎週火曜日を楽しみにしていることが伝わってきました。知らなかった花の名前を覚えると、世界が広がったように感じます。

高萩高校の特色ある科目に、農業の授業「魅力!いばらきの農業」があります。ジャガイモの芽かき、トウモロコシの防鳥糸づくり、マリーゴールドのポットの土入れ、梅の木の剪定で生じた廃材の薪割り等、様々な実習がスタートし、生徒は意欲的に取り組んでいます。作物を育てるには、気象条件や生育状況に応じた「手入れ」が必要です。自然の中で、人の「手」が果たす役割を、五感を通して学んでいます。

日本の伝統文化・華道の2回目の授業があり、面を生かすことを意識して取り組んだ作品を、生徒が届けてくれました。ありがとうございました。生徒の作品は高萩市役所にも展示させていただいています。校内では、校長室の他に事務室や職員室、教室等に展示されています。「立ち止まって花と語る」~心を穏やかにしてくれるひととき~です。

本年度第1回の「萩かふぇ」が、放課後にオープンしました。心理学やカウンセリングの専門家の方々が、地域と一体となって、生徒のために運営してくださっています。もちろん、生徒も一緒に準備や片付けをしました。出入り自由、飲み物やおやつは無料です。「~しなければならない」と対極にある、ゆったり、ほっこりする時間です。近隣の学校から参加された養護教諭の方々が、生徒の笑顔を目を細めて見守ってくださいました。「萩かふぇ」の運営に関わってくださったみなさま、ありがとうございました。次回も楽しみです。

1年次の選択科目、日本の伝統文化・華道の授業がスタートしました。生徒が初めて活けた作品を校長室へ届けてくれました。伸びやかで、若さあふれる清々しい作品からパワーをお裾分けしてもらえました。ありがとうございます。 「花っていいよね。悪口を絶対言わないもん。」昔、生徒と会話したことを思い出しました。

1年次の全クラスで、茨城キリスト教大学から講師の先生をお招きして、SGEプログラム(構成的グループエンカウンター)の授業を受けました。無理強いや批判をしない等のルールを守り、サイコロトークやじゃんけん列車のエキササイズに臨みました。「普段話さないクラスメートと話せた。」、「友だちの新しい一面を発見した」等の感想が寄せられました。新入生にとって、自己理解や他者理解を深め、人間関係を豊かに育むきっかけになったと思います。本事業は、茨城県立高等学校チャレンジ・プロジェクトで行われるもので、年5回実施する予定です。

高萩高校は、昭和3年(1928年)4月16日に松原実科高等女学校としてスタートし、戦後学制改革で新制の高萩高校として歴史を刻み、平成30年にフレックススクールを開校しました。昭和、平成、令和の時代とともに歩み、今年で97年目を迎えています。高萩高校の歴史と生徒の未来に思いを馳せる、創立記念日です。

8つの運動部(陸上、野球、ソフトテニス、バスケットボール、バドミントン、バレーボール、卓球、弓道)と4つの文化部(美術、写真、吹奏楽、パソコン)で部活動体験が行われました。「やりたい」、「やってみたい」で繋がる部活動の経験は、高校生活の宝物になると思います。

全校生徒が体育館に揃い、対面式が行われました。在校生代表挨拶、新入生代表挨拶、学校行事紹介と、進行がとてもスムーズでした。行事紹介のスライドがとても見やすく、わかりやすい説明でしたので、1年生も高校生活のイメージが膨らんだと思います。続いて、部活動紹介では各部が趣向を凝らした発表をしました。2、3年生の企画力、行動力は素晴らしいと感じたひとときでした。1年生も、少しずつ学校生活に慣れていってください。

コロナ感染症対策が緩和され、ご来賓の皆様のご臨席を賜り、入学式を盛大に挙行することができました。新入生のみなさん、入学おめでとうございます。式場の準備等をしてくれた2・3年生のみなさん、ありがとうございました。

新しい出会いに包まれて、伸ばそう、みんなの良いところ! 愛そう、私の良いところ!

新任式では、赴任された職員9名が登壇し、生徒と対面しました。生徒の皆さんも、新しいクラス、新しい先生方に緊張した面持ちです。始業式では、クラス担任の発表がありました。いよいよ、令和6年度のスタートです。「よろしくお願いします。」がこだまする新学期、焦らずに、ゆっくりと、一日一日を積み重ねていきましょう。

今春の定期人事異動により、10名の先生方が転退職なされました。離任式では、離任者紹介、生徒代表挨拶、花束贈呈に続いて、離任される先生方からお言葉をいただきました。やってみること、諦めないこと、仲間を大切にすること等、エピソードを交えた温かい励ましの言葉の数々に、胸が熱くなりました。体育館後方のギャラリーには、卒業生も多数かけつけ先生方のお話に耳を傾けていました。先生方が本校を去るのは大変寂しく、ぽっかりと大きな穴が空いてしまったように感じます。どうぞ、これからも高萩高校生のことを、遠くから見守っていただければと思います。先生方の益々のご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。

6月最後の生徒作品となります。

中央に咲くユリ、その下に咲く黄色いバラとオンシジュウム、斑入りの葉がきれいなゴット、そして一番後ろで凜と立つのはフトイです。美しく力強い作品です。

生徒の皆さん、いつもありがとうございます。

特色ある選択科目「日本の伝統文化」での生徒作品です。緑色と黄色の中に赤色が美しく映えています。

直線上の配置が見事で、力強さと伸びやかさを感じます。

生徒の皆さん、いつもありがとうございます。

6月9日(水)に行われた本校の特色ある科目「魅力!茨城の農業」では、本校の農場で、ジャガイモの収穫を行いました。生徒の皆さんは生き生きとした表情で楽しく収穫していました。

ジャガイモの実も見られました。ジャガイモはナスやトマトと同じナス科の植物です。

ジャガイモの実はプチトマトそっくりの形でした。

中央に凜と立つシャクヤクの花、その下に可愛らしく咲く黄色いコギク、そして三方に伸びやかに広がってそれらを引き立たせるソケイの配置が見事で、気持ちが癒やされます。生徒の皆さんありがとうございます。

高萩市役所様のご厚意により同1階にも展示されていますので、是非ご覧下さい。

5月11日(水)に交通講話を行いました。講師として高萩警察署交通課長様をお招きしました。豊富な事例をもとにしたお話に、生徒の皆さんは真剣に聞き入っていました。

交通ルールを守って、これからも安全な登下校を心がけて下さい。

本校の特色ある選択科目「日本の伝統文化」では現在華道を学んでおり、生徒の皆さんが生けた作品を毎回校長室に飾ってくれます。本当に綺麗で心が和みます。写真は5月の作品で、植物はドウダンツツジ、スカシユリ、スターチースです。生徒の皆さんありがとうございます。

高萩市役所様のご厚意により同1階にも展示されていますので、是非ご覧下さい。

4月8日(金)に対面式と部活動紹介が行われました。

新入生のみなさんの高校生活が少しずつ始まります。

高萩高校のキャンパスライフに徐々に慣れてくださいね。

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。今日から県立高萩高校生です。

輝く舞台で花開け!